ILS MANIPULENT LES CHIFFRES, ILS ROMPENT NOTRE CONFIANCE

Ecrit le 18 février 2024 par Julien Le Sciellour

Des chiffres effrayants suivis de points d’exclamation et de phrases alarmistes, nous l’avons vu sur des tracts politiques ou des publicités d’ONG, entendu dans la bouche d’amis ou de chroniqueurs télé, peut-être même l’avons-nous écrit malgré nous … la statistique est malmenée.

Graphiques sans cohérence, confusion entre chiffre d’affaires et bénéfices, choix méthodologiques peu déontologiques dont l’objectif est de servir un propos…pour citer l’ethnologue André Leroi-Gourhan “Cette faculté déconcertante qu’ont les faits de se ranger dans le bon ordre pour peu qu’on les éclaire d’un seul côté à la fois”.

Les sources utilisées sont parfaitement légitimes et leur véracité n’est pas à mettre en doute, mais leur falsification vient de choix peu scrupuleux et peu respectueux envers le public qui cherche à apprendre. Le but est clair : faire dire aux chiffres ce que l’on veut. Alors que l’accès à l’information de masse aurait dû nous amener à formuler de “meilleurs” choix, finalement il devient urgent d’apprendre à apprendre.

La valeur que l’on apporte à une institution, à un média ou à une personnalité dépend grandement de sa légitimité. En étant laxistes sur la méthodologie les instituts et organisations biaisent la confiance du citoyen pourtant attentif et volontaire pour apprendre et qui aura alors tendance à se méfier quand bien même l’objectif du message initial est pertinent et mérite réflexion.

Décelons les tactiques :

1. Toucher les cieux : Partir du point le plus bas pour aller au point le plus haut

L’idée est simple : pour prouver que quelque chose augmente trop (quand bien même cet adjectif est purement subjectif), le plus simple est de prendre l’écart entre les chiffres les plus éloignés.

L’association OXFAM est passée maître dans la manipulation des chiffres (et cet article de l’Express est de ce point de vu très intéressant (Lien). Le dernier en date qui nous intéresse : “la fortune cumulée de 4 milliardaires français a augmenté de 87% entre 2020 et 2023 » (Lien du rapport – Lien de la note méthodologique sur laquelle je vais m’appuyer).

Pour le prouver Oxfam publie dans sa note méthodologique que les données couvrent “la période entre mars 2020 et novembre 2023”. Par un miraculeux hasard qui n’est pas expliqué, cette période couvre précisément la différence entre le niveau où la bourse est au plus haut (novembre 2023) et le moment où la bourse a chuté complètement (en mars 2020) du fait du coronavirus.

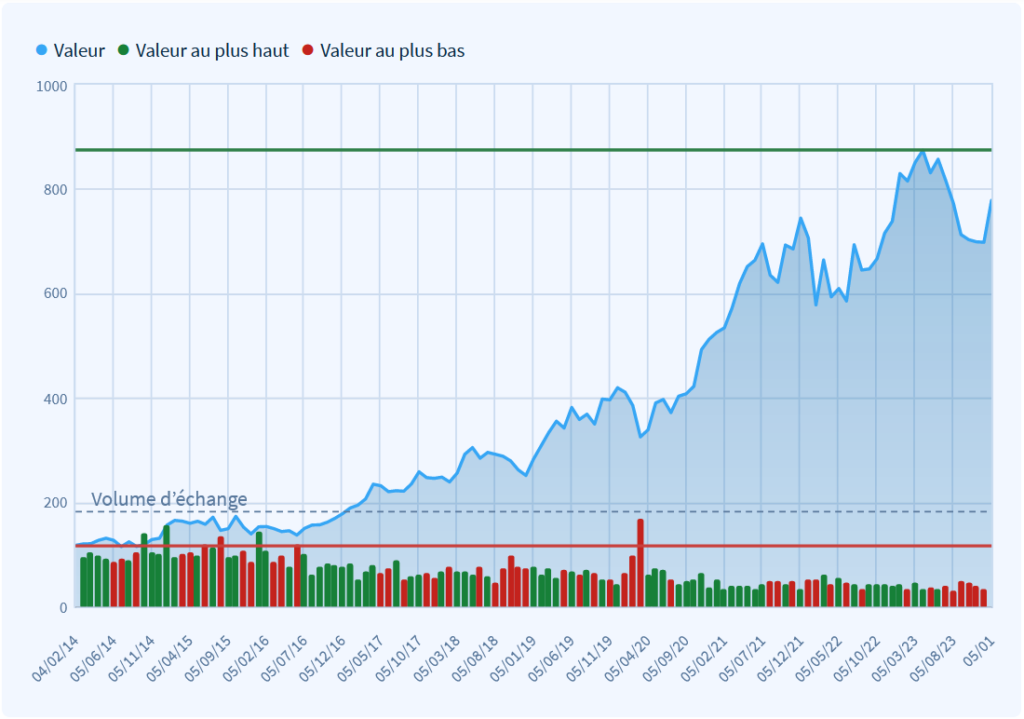

Ainsi, si nous refaisons le calcul nous voyons sur le graphique ci-dessous l’évolution du cours de bourse de LVMH (dont Bernard Arnault est le principal actionnaire). Entre mars 2020 et novembre 2023 la valeur de l’action a grimpé de 325 € à 700 €. Le taux de croissance entre les deux est donc de 113% effectivement.

Si nous modifions la période et que nous sélectionnons le mois de décembre 2019 (soit 3 mois avant), le cours de bourse était plus élevé, à 420 €. Cette fois, le taux de croissance n’est plus que de 67 %. Nous avons quasiment divisé la richesse produite par 2 simplement en décalant de 3 mois notre choix de calcul…

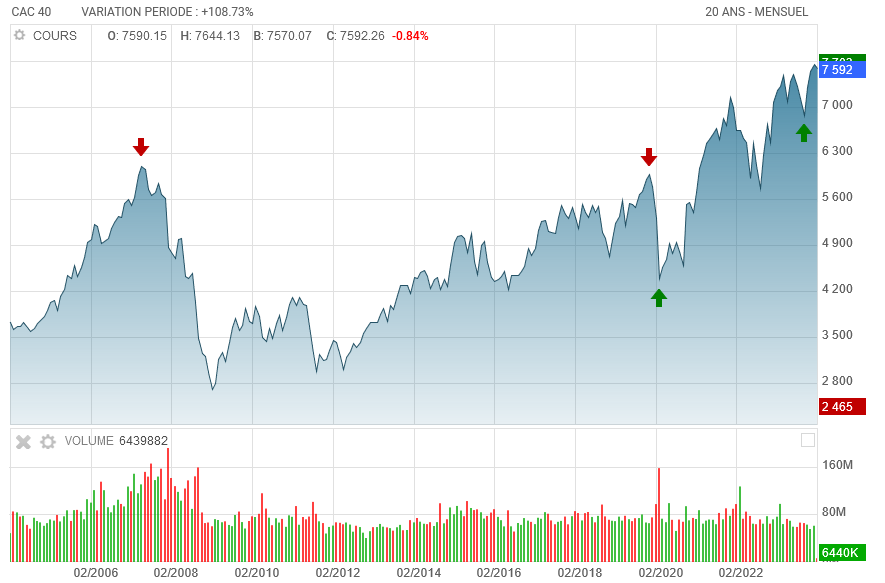

L’exercice est encore plus visible sur le cours du CAC 40. Entre mars 2020 et novembre 2023 la bourse française est passée de 4400 points à 7400 soit un taux de croissance de 68% (écart entre les deux flèches vertes ci-dessous).

Si on considère maintenant la période de la crise des subprimes avec le début de la crise du coronavirus (les flèches rouges) alors la bourse française n’a pas augmenté. Le taux de croissance entre les deux est de 0%. Qui dira alors que les actionnaires ont vu leur richesse diminuer entre temps ?

Les raisons d’augmentation de la bourse sont multiples : politique monétaire, inflation, recherche d’investissement, inégalités bien sûr etc…. Ici, le but est surtout de montrer comment on peut travestir la réalité à partir de sources factuelles pour les orienter comme bon nous semble.

Un deuxième exemple dans le même genre : Dans un précèdent article, j’avais montré que la fondation iFRAP use de cette même méthode. Dans un article de 2021, elle écrivait que la contribution de la France au budget de l’Union européenne (“CFP”) va augmenter de 73,7% d’ici 2027. (Lien de l’article).

Pour ce faire, l’iFrap calcul le taux de croissance entre 2017 (soit comme par hasard l’année où la contribution réelle de la France a été plus faible que prévu) et 2027 où la contribution de la France serait de 31,5 milliards € (“serait” car je n’ai pas trouvé la source utilisée).

Pour plus de rigueur et comparer des chiffres qui sont semblables il faut les corriger des évolutions ponctuelles à la hausse ou à la baisse (car si la contribution de la France est définie à l’avance – le montant total dépensé sera globalement le même étant donné que c’est un budget prévu en amont – il y a toujours des ajustements effectués chaque année).

Ici, la moyenne serait plus pertinente. En comparant le montant moyen réalisé entre le CFP 2014 – 2020 (qui est de 20,111 Milliards €) et le montant prévisionnel du CFP 2021 – 2027 (qui s’élèverait à 29,600 Milliards € – Source : projet de loi N°3734 page 32) l’augmentation prévisionnelle est de 47% et non de 73%.

Cette augmentation est certainement discutable, mais la méthode utilisée permet, là encore d’exagérer volontairement.

Essayons-nous à un exercice simple :

Si nous dépensons 1 milliard par an pendant 5 ans, alors le taux de croissance entre la première et la dernière année est de 0% pour une dépense totale de 5 milliards.

Maintenant modifions la règle de dépense : nous dépensons 500 millions la première année et 2 milliards la dernière (les 2,5 milliards restant se partageant sur le reste des années), nous avons toujours dépensé 5 milliards, mais le taux de croissance est de 300%…. Même niveau de dépense, différentes perspectives…

2. Partir de rien arriver nulle part : utilisez l’art des multiplicateurs

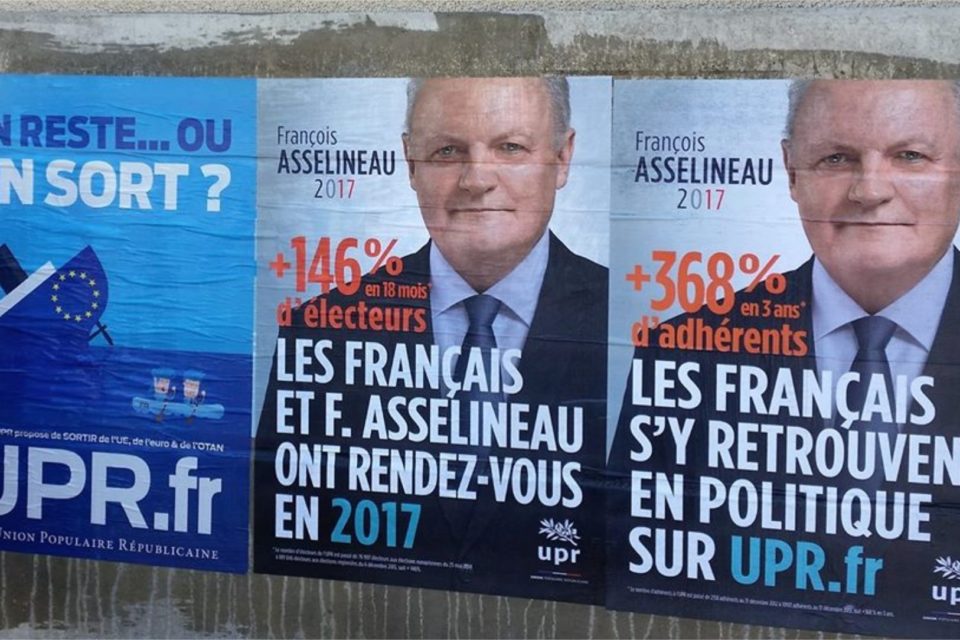

La stratégie : prétendez-vous être mis au banc de la société, censurés par les médias alors que votre projet est consensuel parmi les citoyens. Tel est le créneau de François Asselineau, candidat aux élections présidentielles et européennes, qui en a fait son slogan : “le parti qui monte malgré le silence des médias”.

Sur le site internet de son parti (l’Union Populaire Républicaine – UPR) celui-ci écrit en 2015 que l’UPR multiplie par 2,5 le nombre de ses électeurs en 18 mois (lien de l’article).

Si ce chiffre semble impressionnant il est à noter en premier lieu que le candidat compare deux élections différentes (les européennes et les régionales) qui ne suscitent pas autant d’engouement lors des votes. En second lieu, la stratégie de communication de François Asselineau s’effectue au travers de l’utilisation de multiplicateurs et de pourcentages pour donner une importance aux statistiques. Si l’on s’en détache pour s’intéresser aux chiffres bruts on constatera que le total de voix recueilli par le parti passe de 76.907 à 189 046 sur un total de plus de 3 millions d’inscrits…

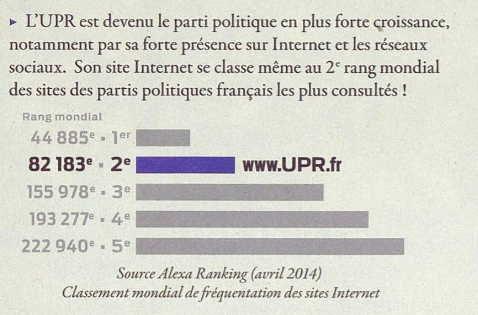

Cette stratégie est utilisée massivement à partir d’éléments statistiques issus des réseaux sociaux, comme un gage de légitimité et de reconnaissance. Dès 2014, cette profession de foi pour un candidat UPR mettait en avant que le site de l’UPR était le 2ème site politique le plus visité au monde…

Sur ces différentes affiches de 2017 on peut constater des chiffres ahurissants comme “+ 368% d’adhérents en 3 ans” qui justifieraient à eux seuls un engouement massif des français. Si l’on s’en tient au tract précédent il est indiqué que le nombre d’adhérents atteignait 4800 en mars 2014 (voir le lien Archive.org sur l’image ci-dessus). On peut donc évaluer le nombre d’adhérents en 2017 :4800 + 368% = 22.464 (le mot adhérent n’est d’ailleurs pas défini, est-ce une cotisation payée ou simplement un abonnement par mail ?).

Par comparaison, cet article de Ouest-France (lien) tente de cerner le nombre d’adhérents à jour des cotisations (et donc garant d’un militantisme plus sincère) des différents partis en 2017 : 40.000 pour le Parti Socialiste, 71.000 pour La République En Marche, 145.000 pour Les Républicains. Deux poids deux mesures donc.

Evidemment, ce “silence des médias” est essentiellement le fait d’une règle liée au temps de parole comme le rappelle le site Public Sénat (Lien).

Le décompte du temps de parole en dehors des périodes électorales fonctionne comme suit : “le gouvernement a droit à un tiers du temps de parole, les deux tiers restants étant affectés aux formations politiques, y compris celles de la majorité, selon un principe d’équité : les résultats réalisés lors des dernières élections sont pris en compte pour déterminer les temps d’antenne. Les sondages peuvent également entrer en ligne de compte, ce qui permet aussi d’encadrer la visibilité accordée aux personnalités et partis enregistrant une certaine dynamique entre deux élections”.

Cette règle vise à donner un temps de parole en proportion de la réalité électorale, plus représentative que des sondages ou autres statistiques farfelues…

N’ayant pas pu se présenter aux dernières élections présidentielles de 2022 François Asselineau devra donc se contenter de quelques pourcentages de temps de parole dans les médias…qu’il n’hésitera pas à accuser de nouveau de silence complice au mépris de la règle qu’il connait parfaitement.

3. L’art du graphique : soyez visuel, pas explicite

Le graphique est un art codifié. Il n’est pas rare qu’on lui préfère l’illustration (plus éloquente) au schéma (trop descriptif) quitte à transgresser certaines règles de présentation pourtant bien utiles. Absence d’échelle, abscisse ou d’ordonnée. Quelques exemples illustratifs trouvés sur internet :

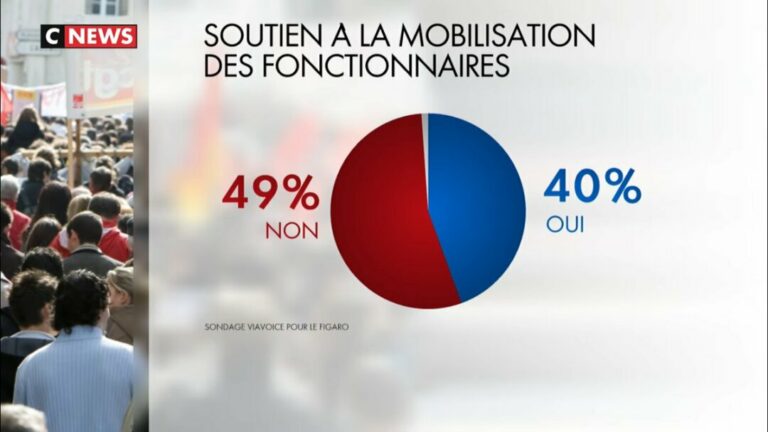

CNEWS présente un diagramme concernant un sondage effectué pour Le Figaro sur “le soutien à la mobilisation des fonctionnaires”. On y voit un “Non” à 49% qui semble prendre plus de la moitié du graphique. Ecrit ainsi, on pourrait penser qu’une majorité de citoyen rejette la mobilisation, ce qui est faux au vu des chiffres présentés.

Ici, FranceInfo montre une baisse du chômage. Mais que signifie le chiffre montré ? Une baisse de près de 3,5 millions de chômeurs ou est-ce le total actuel ? Le graphique n’a d’ailleurs pas d’ordonnée, en l’absence d’échelle on ne peut pas suivre les différentes variations du graphique.

En réalité, un nombre important des graphiques présentés au sein des journaux télévisés sont globalement méthodologiquement faux et laissent perpétuellement planer un doute sur la sincérité de l’information et la suspicion d’une manipulation. C’est fort dommage dans un contexte où l’on attend des médias un travail de…journalisme ?

4. Les mots sont vos amis : soyez ambigüe

La langue française regorge de mots ambigus aux définitions variables. Si l’on en vient à vous reprocher votre confusion volontaire, cachez-vous derrière une méconnaissance sincère ou une erreur de précision.

a. Confondre chiffre d’affaires et revenu

La confusion entre chiffre d’affaires et revenu est particulièrement répandue, surtout chez nos politiques. Ainsi, le député Thomas Portes a publié un tweet dans lequel il dénonce le fait qu’Amazon a “réalisé 121 milliards de bénéfices au deuxième semestre 2022 en Europe. Le montant de ses impôts : 0€ !”.

Cependant, Monsieur le Député commet plusieurs erreurs.

D’après le rapport d’Amazon (consultable ici) :

– Il ne s’agit pas des résultats pour l’Europe comme l’affirme le député mais pour le monde entier ;

– Il ne s’agit pas du 2ème semestre 2022, mais du 2ème trimestre 2022 ;

– Enfin, il ne s’agit pas de 121 milliards de bénéfices mais de 121 milliards dollars de chiffre d’affaires net (une variante du chiffre d’affaires diminué de certaines remises comme on peut l’imaginer dans le secteur d’activité d’Amazon – comme expliqué ici) ;

Alors que le chiffre représente les gains générés sur les produits vendus, le bénéfice lui tient compte de l’ensemble des achats et coûts nécessaires à l’entreprise pour fonctionner. Ce qui est taxé c’est le bénéfice, pas le chiffre d’affaires.

Toujours d’après le même rapport, le bénéfice net est en réalité une perte de 2 milliards de dollars pour le 2ème trimestre. Et aussi regrettable que ce soit, il n’y a pas d’impôt sur les pertes générées. (Pour rassurer le lecteur, Amazon a bien généré des bénéfices en 2022 à partir de son 3ème trimestre pour près de 3 milliards de dollars – dont le rapport est consultable ici)

Le député commet 3 erreurs à la suite, c’est beaucoup et même s’il s’est excusé de son erreur il ne l’a toujours pas corrigée. Gageons qu’il a appris.

b. Confondre marge brute et marge nette

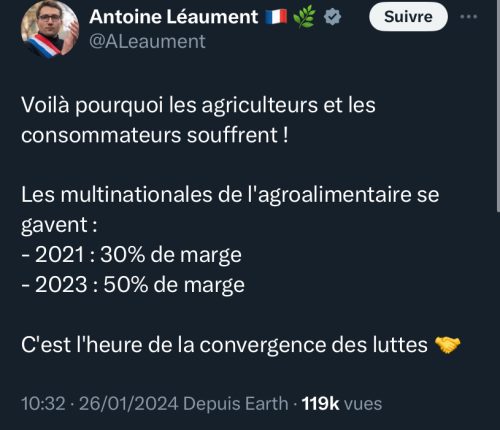

En ces temps troubles de contestation des agriculteurs, l’un des arguments qui est mis en avant par certains politiques est l’action des industries de l’agroalimentaire et de la grande distribution qui profiteraient de leur pouvoir de négociation pour augmenter leur marge au détriment des agriculteurs. Ainsi, le député Antoine Léaument estime que les marges de ces entreprises seraient de 50% en 2023.

Malheureusement, son tweet ne dit pas s’il parle des marges brutes ou nettes, et évidemment la réalité est plus compliquée et moins scandaleuse.

La marge brute représente la marge sur les prix de produits vendus. C’est le rapport entre le chiffre d’affaires (le prix de l’ensemble des produits vendus) et les coûts d’achats. Cette marge ne prend pas en compte les coûts liés aux salaires, à la communication, aux loyers, à l’investissement …. et évidemment pas les dividendes.

La marge nette en revanche est claire : elle représente le profit net dégagé par les industriels après le paiement de ces postes énumérés ci-dessus (excepté les dividendes).

En 2023, d’après l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires la marge nette de la grande distribution est de 1,6 % (Le rapport est consultable ici, tableau 41 page 401). D’après l’observatoire financier des entreprises agroalimentaires la marge nette des entreprises de l’agro-alimentaire (toutes filières confondues) est de 3,2% (La rapport est consultable ici, tableau page 18). Nous sommes donc très loin des 50% de marges totalement fantasmés.