Les jeunes, le sexe, le devoir de société, la solitude

(Partie 2/3 - S'investir ? Dans cette economie !)

Ecrit le 13 avril 2024 par Julien Le Sciellour

Alors que le moral des jeunes est au plus bas et leur anxiété au plus haut, les perspectives de vie qui leur sont offertes ne leur permettent pas de s’engager sincèrement dans une vie familiale. Impossible dés lors de leur demander de « réarmer la nation », pourtant nécessaire si l’on souhaite financer nos dépenses futures que l’on ambitionne toujours plus élevées.

Au sein de la première partie de ce billet j’ai tenté de montrer que les jeunes générations, bien différentes de celles de leurs parents et grands-parents, sont plus exposés que les autres à leurs émotions. Constamment soumis à l’impérieuse nécessité du militantisme et de la réaction alarmiste face aux vicissitudes de la vie, nous nous abandonnons à l’émotif au détriment du rationnel pourtant plus apte à nous aider à surmonter les épreuves.

Dans ce billet, nous tenterons de cerner que les jeunes doivent faire face à un autre problème : l’économie du pays, avant d’ébaucher des solutions en dernière partie.

Sommaire avec lien de renvoi

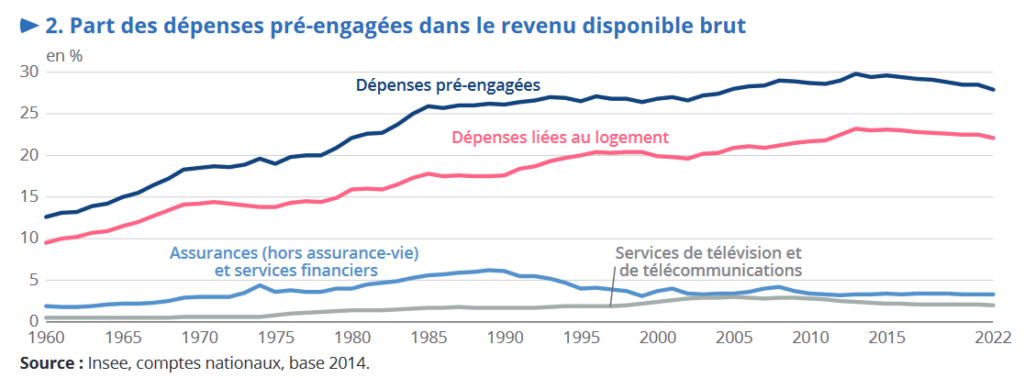

Des marges de manœuvre toujours plus restreintes

Un premier niveau d’analyse montre que les dépenses pré-engagées dans le budget des ménages représentent près de 30% du revenu brut et un total de 20% pour les dépenses liées à l’immobilier (ce taux est supérieur pour les ménages les plus modestes ou pour les jeunes actifs qui débutent et n’atteignent pas forcément le salaire médian – ainsi, les 10% les plus modestes consacrent 40% de leurs revenus au logement [1]). C’est plus du double de celui dans les années 1960.

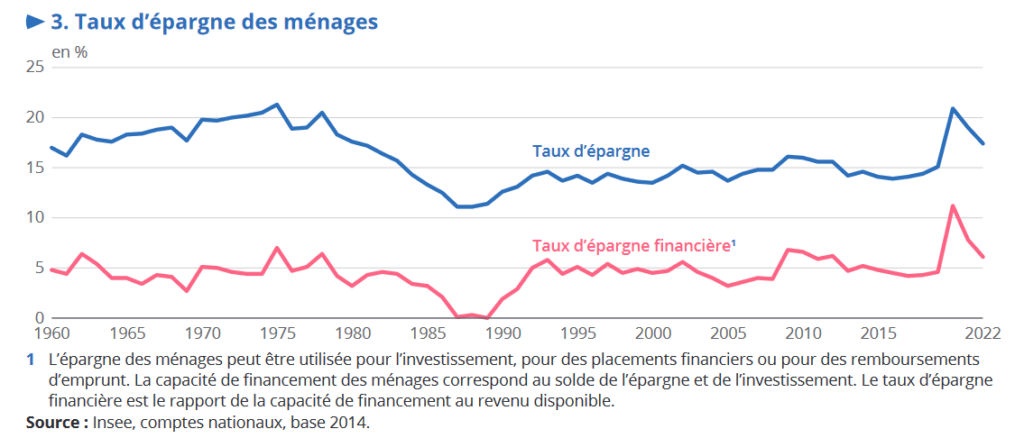

Un second niveau d’analyse nous montre que le taux d’épargne est toujours très inférieur à celui de nos parents dans les années 1980. Un ménage épargne en moyenne 15% de son revenu brut contre 20% auparavant. (Le taux d’épargne étant défini comme « la part du revenu disponible brut qui n’est pas utilisée par les ménages en dépense de consommation finale »).

La vie coûte cher et le logement grève une partie conséquente du revenu brut. L’augmentation de l’inflation (qui ne devrait être que temporaire et devrait redescendre aux alentours de 2% fin 2024 – l’INSEE vient d’ailleurs d’annoncer que l’inflation est redescendue à 2,3% [2]) et les taux d’emprunts augmentant, on voit mal comment il est possible dans ces conditions d’investir sérieusement et de s’engager durablement dans une relation de famille.

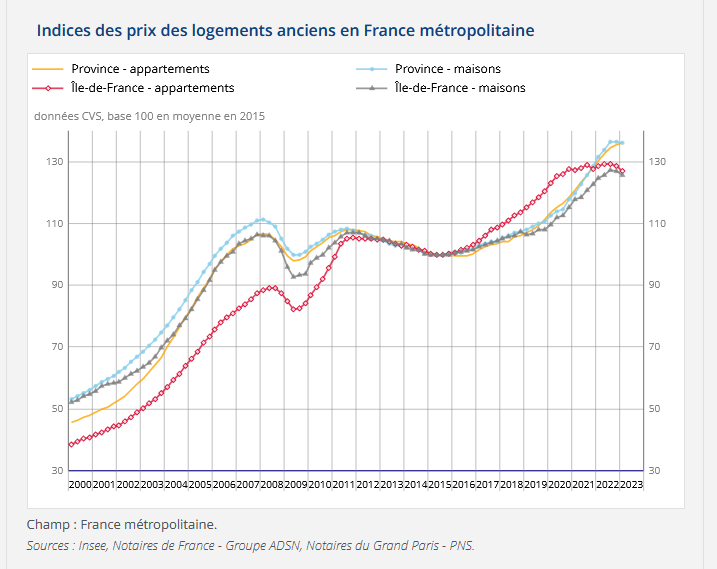

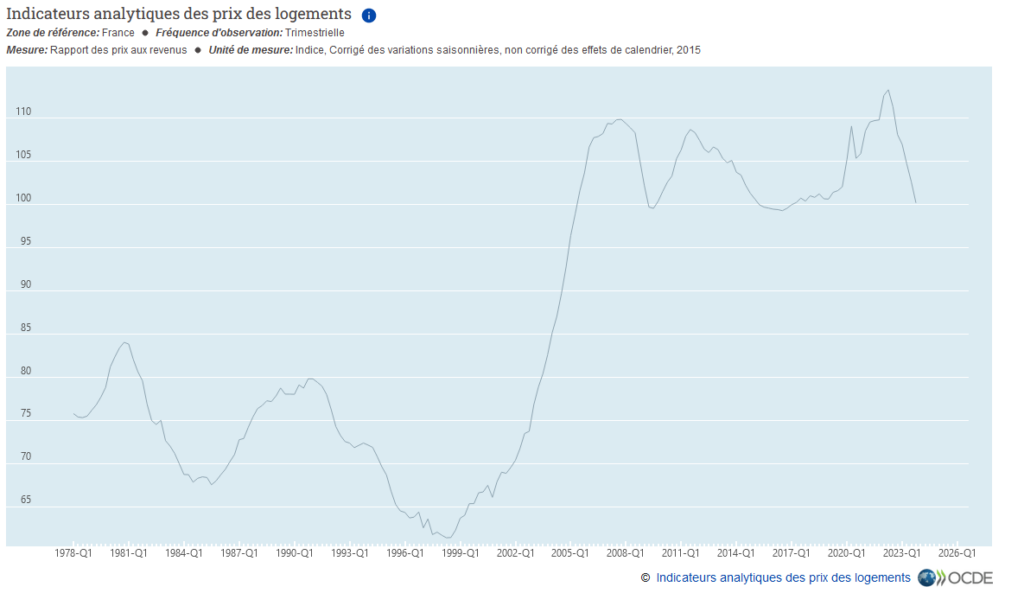

Il faut noter en complément que les citoyens français sont très anxieux sur l’avenir et cela se traduit en partie par la volonté de sécuriser son patrimoine. L’augmentation constante des prix de l’immobilier (ici nous parlerons de l’ancien) ne devrait pas s’arrêter mais au contraire continuer si l’on se place dans cette perspective. D’après le graphique ci-dessous de l’INSEE, depuis la période 2011 – 2015 (où les prix de l’immobilier ont plutôt stagné) le prix d’un bien en France a augmenté de 30 %. Depuis l’année 2000, les prix de l’immobilier ont environ triplé que cela soit pour l’immobilier en Île-de-France ou en France au sens large.

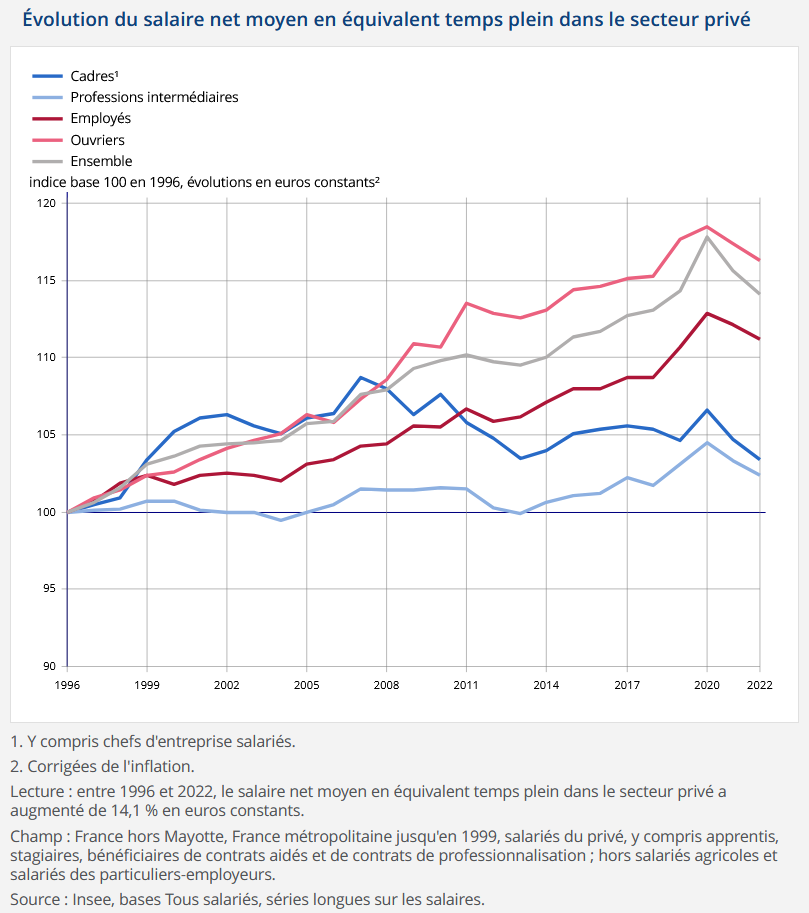

Si l’on compare cette augmentation aux augmentations de salaire, on peut se rendre compte que « le salaire net moyen dans le secteur privé a augmenté de 14,1 % » entre 1996 et 2022. Le graphique ci-dessous corrige les évolutions de salaire de l’inflation (ce qui n’est pas le cas du graphique à gauche), mais nous pouvons malgré tout remarquer un fossé de plus en plus béant entre le salaire et le prix des logements.

A ce titre, l’OCDE fournit un indice permettant de mesurer le rapport entre « l’indice de prix des logements en termes nominaux et du revenu disponible par tête en termes nominaux. Il peut être considéré comme un indicateur du caractère plus ou moins abordable des logements » [3]. Ainsi, par rapport aux années 80, l’écart entre le coût des logements et le salaire a augmenté de 25%. Seule la récente augmentation de l’inflation a permis de faire revenir l’écart au niveau de 2015. Il faut un salaire toujours plus élevé pour pouvoir acheter.

Un besoin de reconnaissance

Du fait de la multiplication des diplômes et des BAC+5, le diplôme auparavant preuve d’une exigence de savoir et d’une technicité n’est plus qu’un “laisser-passer” vers le monde du travail. La compétition entre diplômés est devenue absurde, personne ne se démarque des autres, exception faite des “Grandes Ecoles”.

Il faut alors multiplier les diplômes et les expériences pour espérer rentrer dans la vie active. Le diplôme n’a jamais valu aussi peu et de fait l’âge d’entrée dans le marché du travail/vie active s’éloigne. Le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est de 35% en 2022. Même si ce taux est le plus élevé depuis 1991 (on peut imputer la très récente augmentation du taux d’emploi des jeunes par le développement massif de l’alternance) il est toujours largement inférieur à son plus haut niveau qui date de 1975 où le taux d’emploi atteignait 54% [4]…autre époque donc…

D’un autre côté, les jeunes sont plus exigeants sur leurs conditions de travail. Le jeune actif rêve d’un autre travail, moins hiérarchisé, plus centré sur des valeurs et un sentiment d’accomplissement. Une très large majorité des jeunes accorde de l’importance à la place des engagements environnementaux et sociétaux dans leur entreprise, à la confiance qu’on lui accorde, à une flexibilité dans son travail.[5]

Notre rapport au travail n’échappe pas à la règle bien française d’être une somme de paradoxes ambulants : d’un côté la volonté de travailler moins se fait forte – les débats sur la diminution du temps de travail (35h, retraite) et plus récemment les propositions de passer à la semaine de 4 jours (sans que l’on sache si cela signifie faire 35h en 4 jours ou réduire là encore l’heure légale de travail) – de l’autre côté une volonté de dépenses sociales toujours plus élevées (santé, éducation, services publiques) et des salaires toujours plus hauts.

Ce paradoxe se traduit concrètement. L’absentéisme au travail se multiplie. D’après l’observatoire de l’absentéisme au travail, l’Ifop montre que le taux d’absentéisme augmente depuis le Covid passant d’environ 4,5% à 5,6% entre 2018 et 2022 et d’un allongement de la durée moyenne des arrêts. La dynamique globale est celle-ci mais évidemment fluctue selon les secteurs d’activités et l’âge. [6] et [7]

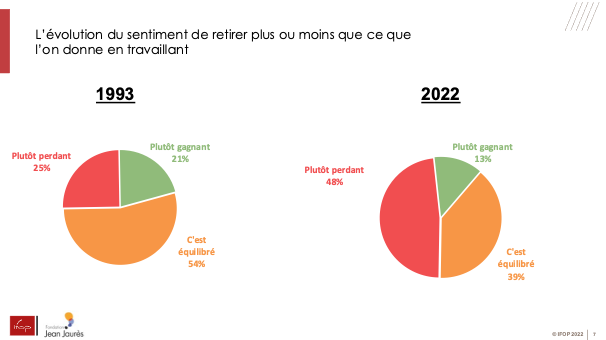

Le travail n’est pas épargné et une « épidémie de flemme » gagne les Français au quotidien. Effet Covid, 40% des 25-34 ans indiquent être moins motivés qu’avant. (Baisse de fréquentation des cinémas, réduction des sorties extérieures, recours accru aux systèmes de livraison à domicile…). En parallèle, le sentiment que le travail valorise notre vie se réduit : en 30 ans, les citoyens ont le sentiment que l’on perd plus en donnant au travail que ce qu’ils reçoivent. Cela peut s’expliquer par le fait que le salaire ne suffit pas à investir dans la vie, que les quelques heures de travail supplémentaires n’offrent pas de différences significatives dans le niveau de vie des travailleurs ou encore que le mérite au travail n’existe pas à leurs yeux.

D’où des fuites favorisées par le recours croissant au télétravail et une tendance à la flexibilité des horaires de travail qui soulèvent plusieurs difficultés pour les employeurs liées à cette nouvelle imprévisibilité créée : la gestion au quotidien d’une équipe, le développement des compétences des jeunes collaborateurs, la cohésion d’équipe et les performances s’en trouvent inévitablement affectés. Le recours au « out of office » et une exigence parfois plus faible des travailleurs vis-à-vis d’eux-mêmes posent un défi pour la planification et l’exécution des projets. Cette situation peut conduire à des retards et à une baisse de la productivité.

Les récents chiffres sur les pertes de productivité (estimées à 8,5% par rapport à la tendance pré-Covid) sont intéressants et montrent des effets de composition notables [9]. Plusieurs raisons entraînent cette réduction : augmentation de l’apprentissage, composition moins qualifiée de l’emploi et des effets Covid toujours présents. Ces facteurs expliquent à eux-seuls la moitié de la perte de productivité. D’autres facteurs ont des effets plus restreints comme l’activité partielle et les arrêts maladies, mais peuvent avoir pour autant des effets à long terme important.

La France a subi des chocs d’envergure et successifs ces dernières années (gilet jaune, terrorisme, crise sanitaire, guerre…) donnant lieu à une grande fragilisation psychologique et mentale selon les mots de la fondation Jean Jaurès. [8] Bien loin d’un simple contrat d’exécutant, le besoin de prendre sa vie en main et de l’engagement se fait fort. Ainsi, en 2020, 40% des jeunes de 18 – 30 ans donnaient une partie de leur temps bénévolement (temporairement ou de manière hebdomadaire). [10]

A cela s’ajoute le fait que de nombreux jeunes habitent toujours chez leurs parents attendant une opportunité plus radieuse : plus de 20% des jeunes hommes de 25 à 29 habitent chez leurs parents (contre plus de 10% pour les femmes) ce taux est globalement le même pour ceux en emploi considérant cette tranche d’âge (Insee Références – Edition 2022 – Fiche 1.4 – Jeunes adultes de 18 à 29 ans)

Cette réalité économique et psychologique donne un cocktail qui ne peut pas bien finir : plus faible autonomie des jeunes, réduction des activités sexuelles, impossibilité d’investir. Si l’on combine à cela les discours apocalyptiques sur le réchauffement climatique et les conditions géopolitiques, on comprend aisément la résurgence de suicides, de troubles mentaux, des difficultés d’intégration dans la société…. ces mêmes difficultés qui, là encore, rendront plus difficile la capacité à trouver un/une partenaire.

Tout cela a une conséquence : petit à petit, l’âge du premier enfant et du premier travail recule avec les générations. En moyenne, les femmes donnent naissance à leur premier enfant à 28,7 ans en 2018 contre 24,2 ans en 1967 et même moins de 24 ans pour la génération de l’après-guerre. [11]

La situation économique du pays est grave et les demandes sociétales semblent être désaccordées avec les besoins nécessaires pour y faire face. La gravité de la situation pénalise, avant tout, les jeunes. Aucune politique sérieuse de pouvoir d’achat ne peut occulter le problème du logement, aucun politique disant vouloir investir pour l’avenir ne peut le faire en mettant la jeunesse de côté, aucune réforme pertinente ne peut être menée sous le coup de l’émotion et de la réaction immédiate aux événements mais seulement en prenant en compte les faits. Nous avons donc besoin d’honnêteté et de rationnel. La 3ème et dernière partie sera consacrée à ces solutions.

Sources :

[1]https://inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement

[2]https://www.boursorama.com/bourse/actualites/france-l-inflation-ralentit-en-mars-a-2-3-sur-un-an- insee-404bbd44d66e0004291d80d35615199a

[3]https://data.oecd.org/fr/price/prix-du-logement.html

[4]https://www.insee.fr/fr/statistiques/6966932#onglet-2

[5]https://www.francetravail.org/accueil/actualites/2022/comment-repondre-aux-nouvelles-attentes-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail.html?type=article

[6]https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/03/syntheseobservatoireabsenteisme_2022.pdf

[7]https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2023/04/Presentation-pour-site.pdf